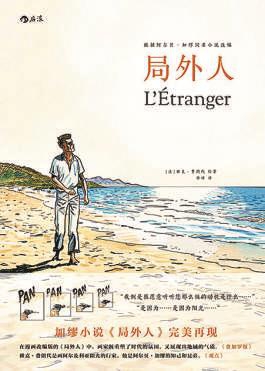

《局外人》水彩漫画,作者雅克·费朗代

《局外人》中默尔索因过失杀人而被判处死刑的冤屈程度,并不如《悲惨世界》中的芳汀那样深,但对于默尔索这种性格的人来说,这一判决却是最为暴虐残忍的。他不仅要在肉体上被完全消灭,而且在精神上也要被“无限上纲上线”的完全否定。

相较于同时期的其他很多作品,阿贝尔·加缪的《局外人》可谓“其貌不扬”:规模篇幅都很小,内容既不丰富也不波澜壮阔,只不过是写一个平凡的小职员在平庸的生活中稀里糊涂地犯下命案,又被现代司法体制巧妙地罗织罪状,最终被判处极刑的司法故事。但就是这样一部五六万言的作品,却成为20世纪法国文学史乃至当代世界文学史上的经典名著。可见,书籍的重量,在于它的深度而非厚度。

从法律人的视角而言,《局外人》中最浓墨重彩揭示的是现代司法体制异化为杀人机器的邪恶性质。在默尔索过失杀人案中,主人公本是一个温良柔顺、老实本分,对他人和社会都没有任何危害的人。即便是过失杀了人,他也从未想过狡辩抵赖,而是非常干脆地承认了罪行,甚至在内心深处感到了自惭形秽:在第一次被预审法官的亲切假象迷惑而想要和他握手时,就曾因想到自己是杀人犯而退缩了。

默尔索的命案是过失犯下的,理应从轻减轻处罚,对此无论是他本人还是旁观者的我们,都一目了然。因此该案一进入司法程序,他就想当然地认为“案子很简单”,并且天真地对即将运转得愈来愈可怕的司法机制“管得这么细枝末节”大加称赞,甚至赞叹“真叫人感到再方便不过”。但程序的运转结果却并不如他所预期,经过预审法官、检察官等不同司法人员不断的牵强附会,他逐渐被论证成为一个有预谋、道德败坏、死不悔改、毫无人性的杀人犯。一如办案检察官庭上所指出的,他的这种残忍谋杀“简直令人无法想象”,无异于“自绝于人类社会”,他身上存在的灵魂黑洞,“正在变成整个社会有可能陷进去的深渊”。最终,默尔索被“以法兰西人民的名义”判处死刑,并在广场上斩首示众。

每件司法不公案例都各具特点,而《局外人》更侧重于凸显对人性精神的迫害。默尔索过失杀人案原本非常简单,只要经过认真细致的调查,其真相与性质不难弄清。但正如默尔索所感受到的,“人们好像是在把我完全撇开的情况下处理这桩案子。所有这一切都是在没有我参与的情况下进行的。我的命运由他们决定,而根本不征求我的意见。”甚至他送母亲进养老院、在为母亲守灵时吸烟、第二天会见女友等这些非常个人性的行为,也都成为严厉审查的项目,至此一个可怕的司法怪圈形成:由于这些生活细节发生在一个有命案的人身上,它们自然成为他“毫无人性”的根据,并进而致使对他进行了“罪无可恕”的死刑惩罚,而且是以“法兰西人民的名义”。这种司法推理怪圈,最终导致默尔索成为那个时代“完善法律制度与开明司法程序”的祭品。

其实,默尔索何止是无法参与!?甚至他的申辩、上诉权也被无情地剥夺了。在法庭上,当他的人性、精神、道德被无情践踏而想申辩时,律师却告诉他“别作声,这样对您的案子更有利”。当他询问是否还有机会上诉时,律师又告诉他,“最好放弃提出意见,以免引起陪审团反感……”在法庭上,默尔索不止一次地深切感受到,庭长、检察长、辩护律师及采访报道的记者都是“一家人”,唯独他自己被完全“排除在外”。小说中正是通过司法程序把被告人排斥在局外的这种方式来展现现代司法运作机制的虚伪,加缪对此进行了无情的鞭挞,《局外人》这个标题含义也即在于此。

从罪刑相适原则来说,《局外人》中默尔索因过失杀人而被判处死刑的冤屈程度,并不如《悲惨世界》中的芳汀那样深,但对于默尔索这种性格的人来说,这一判决却是最为暴虐残忍的。他不仅要在肉体上被完全消灭,而且在精神上也要被“无限上纲上线”的完全否定。如果说芳汀的莫须有惨案放在19世纪法律制度尚未健全的背景下还可理解的话,那么默尔索的故事放在“法律制定得很完善”的20世纪社会背景下,无疑是现代司法体制及其运作机制的最大邪恶异化。加缪通过默尔索过失杀人案致力于现代司法体制异化性质的揭示,是他关于现代性认识的一个重要表现,也是《局外人》作为一部经典名著的社会思想基石。

如果说在司法程序上,默尔索的死是由于他作为当事人却被置于局外这样一个司法运作的荒诞,那么在司法实体上,他则死于意识形态和世俗观念的荒诞。在默尔索案的庭审过程中,人们感兴趣的并不是命案证据、事实、细节、因果关系,而是他本人的日常生活表现,相应的,他的命运也并不取决于命案的客观事实,而是取决于人们如何看待他这个人以及对他的这种生活方式的认可度。在这里,社会意识形态以一种无声无息的方式渗入司法领域,决定了司法人员的态度立场,控制了法律程序的运转效果。毋庸置疑,加缪的这种揭示是深刻的,时至今日仍具有普遍意义,其实,社会意识观念对法律机制本身的入侵、干扰与钳制,又何止是默尔索一案?

人是社会关系的总和,人不可能脱离时代的社会意识因素而存在,司法人员概莫能外,但今天,为了让人们在每一个司法案件中都感受到公平正义,我们必须对司法运作中的这种社会意识因素影响保持高度警惕——虽不可能完全根除,但司法体制理应对此保留最大限度的纯粹。